Solfège

- Par

- Le Mar 12 oct 2021

- Dans 2021 - 2022

- 0 commentaire

PELE-MELE - SOLFEGE

L'origine de la gamme "Do ré mi fa sol la si"

Il y a environ mille ans le moine Guido d’Arezzo donnait des cours de chant dans la ville d’Arezzo en Italie. Il cherchait à améliorer son enseignement car ses élèves mettaient plusieurs années pour maîtriser les chants religieux. Les moines devaient apprendre les mélodies par cœur.

Guido inventa alors un système pour noter les mélodies. Il utilisa quatre lignes sur lesquelles il dessina les notes. Cette notation musicale, aussi appelée portée musicale est toujours utilisée de nos jours avec une ligne de plus. En bas apparaissent les notes graves et en haut les notes aigues.

Guido trouva aussi une façon d’apprendre et de mémoriser les notes. Il s’inspira d’un chant grégorien en latin, l’hymne à Saint Jean Baptiste. Il utilisa les premières syllabes de chaque vers et nomma les notes ainsi Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Il composa aussi une mélodie pour cet hymne qui permit de chanter les notes avec leurs hauteurs respectives.

Ut queant laxis - Que tes serviteurs chantent

Resonare fibris - D’une voix vibrante

Mira gestorum - Les admirables gestes

Famuli Tuorum - De tes actions d’éclat

Solve Polluti - Absous des lourdes fautes

Labii Reatum - De leurs langues hésitantes

Sancte Ioannes - Saint Jean

Comme la syllabe Ut est difficile à chanter elle fut remplacée par le Do de Dominus, mot latin, qui signifie Dieu. La septième note reçut son nom plus tard. On l’appela Si en prenant le S de Sancte et le I de Ioannes. Aujourd’hui en France et dans d’autres pays latins comme l’Italie et l’Espagne les sept notes de la gamme sont ainsi appelées Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Mais tous les pays ne nomment pas les notes de la même façon : dans les pays anglophones et en Allemagne on utilise les lettres de l’alphabet romain. Mais ça, c’est une autre histoire…

La Durée

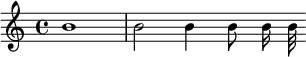

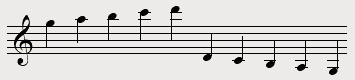

Ronde, blanche, noire, croche, double croche, triple croche

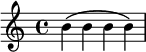

La Mesure

La mesure est un découpage temporel régulier de la partition.

Toutes les mesures ont la même durée, sauf s'il y a un changement de définition en cours de partition.

Par exemple, si une mesure contient l'équivalent temporel de 3 noires, toutes les mesures auront cette durée de 3 noires et ceci quel que soit leur composition.

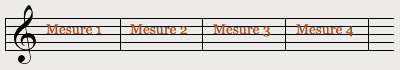

Les mesures se repèrent grâce aux barres de mesure qui sont des barres perpendiculaires à la portée.

Barres de mesure

L'espace entre la clé et la première barre de mesure constitue la première mesure de la partition.

Barres de mesure de reprise

La barre de reprise indique une répétition. Dans cet exemple, lorsque le musicien atteint la deuxième barre de reprise, il recommence à jouer à partir de la première barre de reprise puis poursuit son chemin. Cela évite au compositeur d'écrire deux fois la même chose et cela économise de la place sur la partition.

Double barre

La double barre indique tout simplement la fin de la partition

Double barre fine et la barre de mesure en pointillé

Le musicien connait la valeur temporelle de la mesure grâce aux chiffres indicateurs qui sont placés à la suite de la clé.

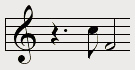

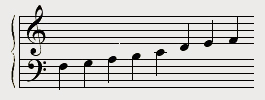

Exemple 1

Nous appelons ces chiffres les chiffres indicateurs de mesure

Exemple 2

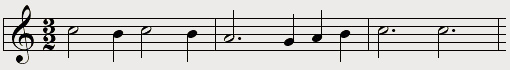

Dans cet exemple le temps est la moitié de la ronde,(2 : chiffre inf) c'est à dire la blanche et le nombre de temps par mesure est de 3(chiffre sup). La mesure fait donc l'équivalent temporel de 3 blanches.

Les chiffres indicateurs de mesure se placent après les altérations constitutives de la partition (voir les altérations)

Il existe 3 types de mesures de base :

Les autres mesures sont construites à partir de ces 3 mesures de base. Par exemple, une mesure à sept temps est composée d'une mesure à 4 temps et d'une mesure à 3 temps.

Dans la mesure, il y a deux types de temps : Les temps forts et les temps faible.

Les temps forts sont joués plus fort par les musiciens que les temps faibles.

Les temps forts d'une mesure sont le premier temps et le troisième temps (dans le cas d'une mesure à 4 temps)

Le deuxième temps fort de la mesure à quatre temps est moins fort que le premier.

Temps forts de la mesure à 4 temps

Nota : la notion de temps forts et de temps faibles dépend du style de musique. Ici nous abordons un style classique

-

Quantifier les mesures

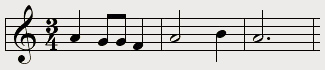

- Le chiffre du dessous indique la valeur du temps par rapport à la ronde. Si un 4 cela signifie que le temps a une durée équivalente au quart de la ronde, c'est à dire à la noire (4 noires = 1 ronde).

- Le chiffre du dessus indique le nombre de temps qui compose la mesure. Si un 3. Ici le temps dure une noire (chiffre du bas), la mesure dure donc le temps de 3 noires.

-

Les temps de la mesure

-

- La mesure à 2 temps : Peut être représentée par un C barré

- La mesure à 3 temps

- La mesure à 4 temps

représentée par un C

représentée par un C

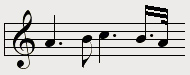

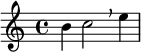

L'anacrouse. Le départ en levée

Une anacrouse est une mesure incomplète qui débute une musique. On parle de départ en anacrouse ou de départ en levée ou d'une levée. Nous en avons déjà vu des exemples dans les leçons précédentes sans nous y arrêter.

Exemple

Le premier groupe de doubles croches (si, la, sol#, la) ne forme pas une mesure complète.

Les altérations

La distance sonore entre deux notes est d'un ton excepté entre MI/FA et SI/DO.

Dans ces cas, la distance est d'un demi-ton.

Pour simplifier, le cumul des distances sonores de deux demi-tons est égal à la distance sonore d'un ton.

Les dièses et les bémols permettent de modifier la hauteur d'une note d'un demi-ton.

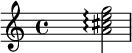

Le dièse élève d'un demi-ton la note devant laquelle elle est placée.

Le bémol abaisse d'un demi-ton la note devant laquelle elle est placée

Le dièse se note

Le bémol se note

Le bémol se note

![]()

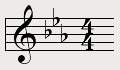

Les altérations constitutives sont placées après la clé (en début de partition) et sont valables pour l'ensemble de la partition.

La note altérée est celle sur laquelle l'altération est posée. Toutes les notes de ce nom seront altérées et ceci quel que soit leur hauteur.

| Exemple 1 | Exemple 2 | Exemple 3 |

|

|

|

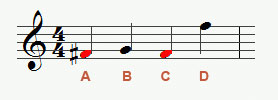

Les altérations accidentelles sont toutes celles qui ne sont pas constitutives.

Une altération accidentelle altère uniquement la note devant laquelle elle est posée (à la même hauteur sonore) à chaque fois qu'elle est rencontrée jusqu'à la fin de la mesure .

Dans cet exemple, les notes A et C (FA) sont altérées avec un dièse.

En revanche, la note D qui est aussi un FA n'est pas altérée

Le bécarre est un signe qui permet de remettre une note dans son état naturel.

Il est noté :

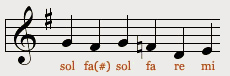

Dans cet exemple, il y a une altération constitutive : un FA dièse. Cela veut dire que tous les FA de la partition seront altérés avec un dièse.

C'est le cas du premier FA rencontré. Toutefois, le deuxième FA est à l'état naturel car il est précédé d'un bécarre.

Le double dièse :  qui élève la note de deux demi-tons. On peut aussi le noter "##".

qui élève la note de deux demi-tons. On peut aussi le noter "##".

Le double bémol :  qui abaisse la note de deux demi-tons.

qui abaisse la note de deux demi-tons.

Ces altérations semblent bizarre à première vue car nous avons vu que la distance sonore de deux demi-tons était égale à la distance sonore d'un ton. La réalité est plus compliquée et touche à l'étude des intervalles.

L'appoggiature

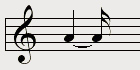

Appoggiature longue

Appoggiature brève

En principe, l'appogiature est une note étrangère à l'accord, selon les règles d'écritures de la musique occidentale, il existe deux sortes d'appogiatures:

Les appogiatures brèves.

Les appogiatures longues.

La plupart du temps, les appogiatures s’exécutent sur le temps (sur la pulsation, et non pas juste après la pulsation).

Les appogiatures brèves

- Une appogiature brève s’exécute rapidement, sans vraiment de notion de durée.

- Une appogiature brève est notée avec une figure de note barrée (barrée avec un trait)

Les appogiatures longues

- Une appogiature longue s’exécute selon la durée de la figure de note de l'appogiature, et en soustrayant sa durée à la note suivante (en soustrayant sa durée à la note appogiaturée).

- Une appogiature longue est notée avec une figure de note qui n'est pas barrée

Les nuances

p : Piano

pp : Pianissimo

ppp : Pianississimo

mp : Mezzo Piano

mf : Mezzo Forte

f : Forte

ff : Fortissimo

fff : Fortississimo

Prolonger les durées

Comment représenter une note ayant la durée d'une noire et d'une double croche ?

La liaison permet de lier la durée de deux notes identiques et se signale avec un arc réunissant les deux notes liées.

Cet arc est toujours placé du côté des têtes des notes et jamais du côté des hampes (queues)

L'exemple du paragraphe précédent peut être écrit de la manière suivante :

Il est fréquent dans une partition de faire des durées de 1,5 fois la note (par exemple une noire plus une croche). Nous avons vu que nous pouvions utiliser la liaison afin d'indiquer au musicien cette durée.

Mais afin d'éviter une surcharge de signes sur la portée, les musiciens ont imaginé un autre signe : le point de prolongation.

Le point se place après la tête de la note.

Exemple

Dans notre exemple, le point de prolongation qui suit la première noire (le LA) augmente la durée de cette note d'une croche.

Equivalence point de prolongation / liaison

Contrairement à la liaison, il est possible de pointer des silences.

Exemple de silence pointé

Le tableau suivant récapitule :

Les valeurs des notes / silences pointés

|

|

|

|

|||

| ronde pointée |

|

pause pointée |

|

trois blanches |

|

| blanche pointée |

|

demi-pause pointée |

|

trois noires |

|

| noire pointée |

|

soupir pointé |

|

trois croches |

|

| croche pointée |

|

demi-soupir pointé |

|

trois doubles croches |

|

| double croche pointée |

|

quart de soupir pointé |

|

trois triples croches |

|

| triple croche pointée |

|

huitième de soupir pointé |

|

trois quadruples croches |

|

Le double point de prolongation

Le double point de prolongation prolonge la note de la moitié et du quart de sa valeur.

Exemple

SILENCE

Dans le solfège, un silence est un moment pendant lequel n'est émis aucun son, il correspond à une pause dans l'exécution du morceau.

Comme pour les notes de musique, chaque durée de silence a son symbole :

Les Liaisons

Nuances pour un ensemble de notes

Augmentation de l'intensité

Terme ou signe ou abrévation

crescendo. En augmentant progressivement le son.

rinforzandorf. rfz., rinf. ou rinforz. En renforçant progressivement le son.

sforzando . ![]() ou

ou ![]() ou

ou ![]() En renforçant le son d'une note ou d'un accord.

En renforçant le son d'une note ou d'un accord.

più forte : Plus fort.

En augmentant progressivement le son

En augmentant progressivement le son

Diminution de l'intensité

Terme ou signe ou abrévation

decrescendo decresc . En diminuant le son.

diminuendo dim . En diminuant le son.

smorzando smorz. En laissant mourir le son sans ralentir.

meno forte. Moins fort.

morendo mor. En laissant mourir le son en ralentissant.

calando cal. En ralentissant beaucoup et en diminuant le son.

En diminuant progressivement

En diminuant progressivement

"les clefs du solfège"

Il existe trois figures de clefs :

la clef de sol, indique le sol no 3, proche du la du diapason, concerne les sons aigus

la clef d’ut, indique le do no 3 — ut est l’ancien nom de la note do concerne les sons du médium

la clef de fa, indique le fa no 2 : concerne les sons graves

![]() clef de sol

clef de sol ![]() clef de fa

clef de fa ![]() clef d'ut

clef d'ut

Le dessin des clefs est dérivé des lettres G (pour sol), F (pour fa) et C (pour do ou ut), que l’on avait pris l’habitude de placer sur une ligne de la portée primitive — aux alentours du XI siècle — afin d’attacher une hauteur absolue à la ligne en question. Les copistes ont ensuite progressivement transformé l’aspect de ces lettres jusqu’à aboutir au graphisme des clefs actuelles. Cette trouvaille qui est en fait à l’origine de l’invention de la portée, est attribuée à un moine italien, Guido d' Arezzo.

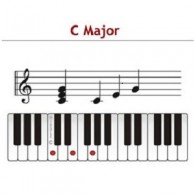

Les notes de musique sont au nombre de sept et se nomment de la plus grave à la plus aiguë :

DO RE MI FA SOL LA SI

Ces sept notes avec leurs déclinaisons sont suffisantes pour écrire n'importe quel type de musique classique ou moderne (rock, variété ...).

A l'origine la note DO s'appelait UT

L'intervalle sonore entre la note la plus grave et la note la plus aiguë que peut entendre notre oreille forme un large spectre auditif qui ne peut pas être décrit avec sept notes.

Les notes naturelles (do,re,mi,fa,sol,la,si) se répètent autant de fois que nécessaire afin de couvrir l'entièreté du spectre. Il existe donc par exemple plusieurs DO dont la reproduction sonore va du DO le plus grave au DO le plus aigu.

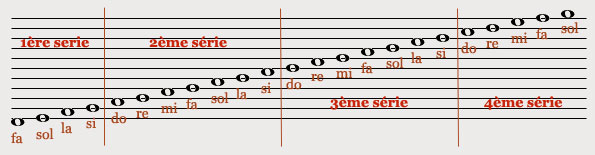

La portée fait cinq lignes. Celle-ci est insuffisante pour écrire toutes les notes existantes.

Si la portée devait contenir l'ensemble des notes, elle ferait 11 lignes et les notes se placeraient de la manière suivante :

Evidemment, une telle portée serait illisible.

Remarquez les séries de notes qui se répètent vers l'aiguë (4 séries).

Le LA du diapason (note de référence) correspond au LA de la troisième série et est noté La3. De la même manière, le Ré2 correspond au Ré de la deuxième série.

Si une ligne porte la note Do, l'interligne suivant (en montant) porte la note Ré, puis la ligne suivante la note Mi et ainsi de suite.

De même, l'interligne précédent porte la note Si, la ligne précédente porte la note La etc ...

La portée faisant cinq lignes, une clé permet de renseigner quel groupe de lignes prendre en compte sur la portée théorique.

Les trois clés sont :

| Clé de sol : |  |

| Clé de fa : |  |

| Clé d'ut (do) : |  |

Les trois clés sont placées de manière fixe sur la portée théorique et permettent d'isoler cinq lignes comme le montre le schéma suivant :

Il existe donc 3 clés et sept manières de les agencer sur la portée de 11 lignes.

Grâce aux clés, le musicien peut identifier toutes les notes sur la portée.

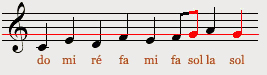

Dans l'exemple suivant, nous avons volontairement mis en évidence (couleur rouge) la note SOL3 correspondant à la note de la clé

Remarquez la première note (un Do3) qui sort de la portée. Dans ce cas nous rajoutons autant de lignes que nécessaire. Exemple :

lignes supplémentaires

C'est le cas notamment du piano.

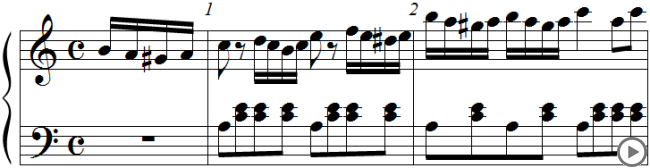

Une seule portée ne suffit pas à écrire des partitions pour ces instruments. Dans ce cas, deux portées avec les clés de Fa (pour la portée grave) et de Sol sont réunies :

Cela s'appelle un système (sous entendu de portées). Remarquez qu'en rajoutant une ligne supplémentaire entre ces deux portées, nous obtenons la portée théorique de 11 lignes. Cette ligne supplémentaire est un Do et les pianistes ont l'habitude de l'appeler le Do de la serrure.

Le rôle des clés

- La ligne qui passe entre les deux points de la clé de Fa correspond toujours à un Fa2

- La ligne qui passe au centre de la clé d'UT correspond toujours à un Do3

- La ligne qui traverse la spirale de la clé de Sol correspond toujours à un Sol3

Notations de la clés

Chiffrage de mesure/temps

Armure

Indication métronomique

Indication de tempo

Indication de tempo et métronome

Les Articulations

Le tiret : Il se place au-dessus de la note, il indique une légère accentuation.

Le point : Il se trouve également au-dessus de la note et ne doit pas être confondu avec le point de prolongation. Il indique qu’il faut jouer la note staccato, c’est à dire détachée des autres notes.

Staccato ou « piqué » — c'est-à-dire, le phrasé en notes détachées — désigne un type de phrasé dans lequel les notes des motifs et des phrases musicales doivent être exécutées avec des suspensions entre elles. C'est une technique instrumentale s'opposant au legato.

Staccatissimo ou Spiccato : Indique une attaque staccato encore plus marquée

Tenuto ou Louré : Effet sur une note que l'on maintient dans le temps.

Accentué ou Martellato L’accent en musique permet de nuancer la note sur laquelle il se trouve, dans le sens d'une intensité plus forte, cela pour mettre la note en valeur. Au sens large, l'accent renvoie à l'ensemble des accentuations (staccato, staccatissimo, marcato et tenuto). Au sens strict, l'accent désigne exclusivement le martellato (noté « > »)

Marcato : Manière de jouer les notes en martelant celles-ci. Le musicien pouvant détacher chaque note ou les accentuer. Sa principale utilisation est d'attirer l'attention sur la mélodie ou le sujet qui peut être négligé.

Espressivo : Pour désigner ce qui doit être chanté de façon expressive.

Le point d’orgue : Se place au dessus d’une note pour la faire durer, c’est le musicien qui choisit suivant le morceau, le style et son feeling la durée que va prendre la note. Il se trouve généralement en fin de morceau.

Annotations diverses

Respiration

Coda

Employé comme une marque de navigation d'une manière semblable à l'indication Dal segno. L'expression Al Coda indique qu'une fois arrivé à cet endroit durant l'exécution finale, l'interprète doit sauter immédiatement à la section séparée marquée avec un symbole de coda.

La coda s'applique conjointement avec deux autres indications pour déterminer les répétitions à effectuer dans une partition : Da Capo et Dal segno.

Le symbole du «segno»  dans une partition peut signaler aussi bien le début que la fin d'un passage ou section qui doit être répété

dans une partition peut signaler aussi bien le début que la fin d'un passage ou section qui doit être répété

Si le signe marque le début, à la fin de la section doit apparaître l'instruction «Dal Segno» ou «D.S.».

Si le signe marque la fin de la partie à répéter, au début de la partie correspondante, on trouve l'instruction «Al Segno», qui indique au musicien qu'il doit sauter jusqu'à la mesure où se trouve ce signe. On peut aussi employer d'autres expressions similaires comme«sin 'al segno» qui signifie "jusqu'au signe" ou bien «fin 'al segno» qui veut dire "terminer au signe"

Dal Segno al Fine

Dal Segno al Fine, abrégé en D.S. al Fine, indique à l'interprète qu'il doit répéter la pièce depuis le signe ou «segno»jusqu'à arriver à la mesure marquée avec le mot «fine» et là, il doit terminer l'interprétation

L'interprétation des quatre mesures se fait dans l'ordre suivant: 1-2-3-4-2.

Dal Segno al Coda

Dal Segno al Coda, abrégé en D.S. al Coda, signifie littéralement "du signe à la queue", indique à l'interprète qu'il doit répéter la pièce depuis le signe ou «segno», continuer à jouer jusqu'à arriver au premier symbole de coda. Après il doit passer directement jusqu'à l'endroit où est le second symbole de coda et continuer à jouer de là jusqu'à la fin. Le fragment qui va depuis le second symbole de coda jusqu'à la fin est souvent appelé la «coda» de la pièce ou «final».

L'interprétation des six mesures se fait dans l'ordre suivant: 1-2-3-4-2-3-5-6.

Construction des accords au piano

Un accord est obtenu en jouant plusieurs notes en même temps, ou bien en enchaînant les mêmes notes. Lorsque les notes sont jouées ensembles, on parle d’accords plaqués, lorsqu’elles sont enchaînées, on parle d’arpèges.

Les accords sont une base de l’écriture musicale. Des notes jouées simultanément vont produire un son bien spécifique : certains accords seront joyeux, d’autres tristes et mélancoliques. L’enchaînement d’accord va produire une certaine palette de sons, les notes et les accords permettent alors de réaliser de véritables mélodies.

La connaissance des accords est très pratique :

Elle est indispensable pour accompagner les chansons (voir les tablatures au piano et les accompagnements que je mets en ligne dans la section Chansons et TABS).

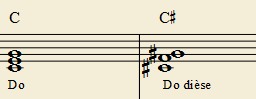

Représentation et symbole des accords

Le système utilisé est international, le nom de l’accord est représenté par une lettre.

C = do

D = ré

E = mi

F = fa

G = sol

A = la

B = si

La construction des accords de piano

Accord

Répétition d'accord

Les intervalles entre les notes de piano

Pour bien comprendre les accords, il faut avant tout connaître des intervalles entre les notes. Le piano a cela de facile qu’on peut bien visualiser les intervalles sur le clavier. C’est la distance que l’on a entre les touches blanches et/ou les touches noires. Elle se mesure en demi-ton, il y a par exemple 2 demi-tons entre do et ré, ou 1 ton puisque 2 demi-tons valent 1 ton.

Intervalles connus :

La tierce majeure. La tierce majeure est formée de 4 demi-tons. Par exemple, la tierce majeure de do est l’intervalle entre do et mi.

L’octave. C’est l’espace entre 2 notes de même nom. L’espace entre un Do et son premier Do voisin (vers la gauche ou la droite du clavier) est une octave.

Les intervalles simples

Les intervalles simples vont jusqu’au 8ème degrés qui est au l’octave. Au delà, on parle d’intervalle redoublée.

Les accords comprennent une note fondamentale. La note fondamentale donne le nom principal de l’accord. Chaque intervalle se mesure à partir de cette note fondamentale. Au final, le nom complet d’un accord se résume à sa fondamentale et aux intervalles qui le compose.

Renversement : Il n’y a pas d’ordre dans les notes jouées au piano. Un accord peut se jouer dans n’importe quel sens, on parle alors d’accord renversé. L’accord de Do majeur qui se joue Do-Mi-Sol peut aussi se jouer Do-Sol-Mi ou bien encore Sol-Do-Mi.

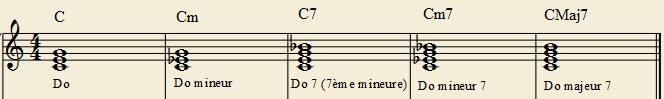

Les accords de 3 notes

Ils sont aussi appelés triades. Ils comprennent la note fondamentale, sa tierce (qui peut être majeure ou mineure) et sa quinte (qui peut être diminuée ou augmentée).

Les accords de 4 notes

Ils comprennent l’accord de 3 notes auquel on rajoute en général l’intervalle de septième (majeure ou mineure) ou la sixte majeure.

Les accords de 5 notes et plus

Les accords 5, 6 notes ou plus comprennent l’accord de 4 notes, en ajoutant la seconde, la quarte ou la sixte.

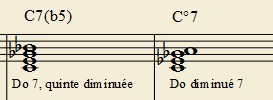

Les accords altérés

Dièse et bémol : le dièse (1/2 ton au dessus) et le bémol (1/2 ton en dessous) peuvent être utilisés dans la désignation d’un accord. Pour former un accord de #, il faut monter d’un demi-ton toutes les notes qui composent l’accord. Deux règles de base sont à retenir : premièrement, un accord de Do # est l’équivalent de l’accord de Ré b. Deuxièmement, l’accord de Mi # est en fait l’accord de Fa (comme mi et fa sont séparées d’un demi-ton), c’est la même chose pour Si # et Do.

Accords de Do et Do dièse

Accord mineur de trois et quatre notes, accord majeur : dans un accord mineur, la tierce est diminuée d’1/2 ton. Dans un accord de quatre notes, symbolisé « 7 », la septième est mineure (elle est à 1 ton sous le nom de l’accord). Dans un accord de quatre notes, symbolisé « Maj 7 », la septième est majeure (elle est à 1/2 ton sous le nom de l’accord).

Accords majeurs et mineurs

Autres accords altérés de quatre notes : dans les accords de 4 notes, il est possible d’altérer la quinte, elle est alors abaissée ou élevée d’ 1/2 ton. L’altération de la quinte est le cas le plus fréquent. La quinte diminuée est notée « b5 » (bémol 5), la quinte augmentée est notée « #5 » (dièse 5). Dans l’accord diminué 7, la tierce est mineure, la quinte et la septième sont diminuées (la septième équivaut dans ce cas à une sixte).

La Tierce picarde

En harmonie tonale, on appelle tierce picarde, un type d'accord d'emprunt qui consiste en un accord de premier degré d'une tonalité mineure, dont la tierce, au lieu d'être normalement mineure, est accidentellement majeure.

Il semble que la tierce picarde doive son nom aux musiciens de l'école de Josquin des Prés qui, dit-on, furent les premiers à l'utiliser à la Renaissance.

Une autre étymologie plus récente explique qu'en ancien français l'adjectif picart ou piquart a le sens de « piquant, aiguisé », ce qui n'a rien à voir avec la province de Picardie.

Il s'agit donc de la substitution de l'accord parfait majeur homonyme à l'accord normalement mineur du Ier degré d'une tonalité mineure. Elle est ordinairement utilisée dans les conclusions, où sa présence apporte un éclairage inattendu à la cadence

L'intervalle Triton

Le triton ou "accord du diable", est un intervalle musical de 3 tons qui produit un son "stressant". A la fin du Moyen Âge, il fut surnommé également "Diabolus In Musica" et interdit par l'Eglise pour sa connotation qu'elle jugeait satanique. Il est utilisé aujourd'hui dans la musique Metal

En musique, triton est un autre nom de l'intervalle de quarte augmentée, ou encore de quinte diminuée. Ce nom est dû au fait que cet intervalle fait exactement trois tons, soit une demi-octave.

DIVERS

- Homorythmie : Forme la plus élémentaire du contrepoint : dans un passage polyphonique, toutes les voix vocales, instrumentales ou mixtes s'y déroulent simultanément avec les mêmes valeurs rythmiques, les mélodies se développant par mouvements parallèles ou par contours mélodiques différents. Le chant est ainsi harmonisé en accord, note contre note (ou "point contre point", définition d'origine du mot « contrepoint »). Le terme est parfois employé pour une même mélodie jouée ou chantée à l'unisson, sur une ou plusieurs octaves (voir plutôt monodie).

"After beat" : Le fait, dans la musique jazz et rock, de battre la mesure sur les temps faibles c'est-à-dire les temps 2 et 4 d'une mesure à quatre temps.

Ajouter un commentaire